我们的历史

牛车水简史

牛车水是新加坡早期华族移民的聚集地,是新加坡的唐人街。牛车水的马来名称是Kreta Ayer,意思是“水车”,名称源自于这里早期载水的牛车。1840年至1900年之间,共有约250万中国人离开华南出国谋生,新加坡是他们其中一个主要的中转站,而牛车水是这些移民在新加坡的落脚点。他们当中许多在新加坡短暂停留后,又陆续前往南洋其他地区。

斯坦福·莱佛士爵士登陆新加坡以后,便注意到这里大量的华族移民。1822年11月,莱佛士写信给城市发展委员会,指示委员会注意市内各种族居民划地分居的情况,以进行更为妥善的安排,其中以华族的聚居地点至为重要。当时,他已留意到新加坡吸引了大批从中国南来的移民,并预见华族将会是最大的族群。因此,他指示委员会将新加坡河的西南地区划为华族的聚居地区。

从1871年至1931年之间,由于大量移民的涌入,新加坡的人口从约10万激增到50万左右,其中以中国移民为主。这些移民也被称为“新客”,来到新加坡后多数与不同方言群组织的“公司”签下契约,并在俗称“客头”的经纪人控制下接工作。他们主要来自广东、福建、潮州、客家、海南等五个华南的方言地区。到了1890年,这些移民改称为“华侨”或“海外华人”。

由于华族移民的增加,聚居地也不断扩大,后来新加坡河的南北两岸都成了华族的居住地。当时华族移民的聚居地区分为“大坡”和“小坡”。“坡”是老一辈华人对一个地方的称呼。“大坡”指的就是新加坡河南岸,即今天的牛车水区,是较早开发的聚居地;“小坡”则是新加坡河北岸,即今天的甘榜格南(Kampong Glam)和梧槽路(Rochor Road)以南、勿拉士峇沙路(Bras Basah Road)以北的地区。

“牛车水”或“水车”(Kreta Ayer)其实是华族聚居地用来运水、洒水冲洗道路的牛车。

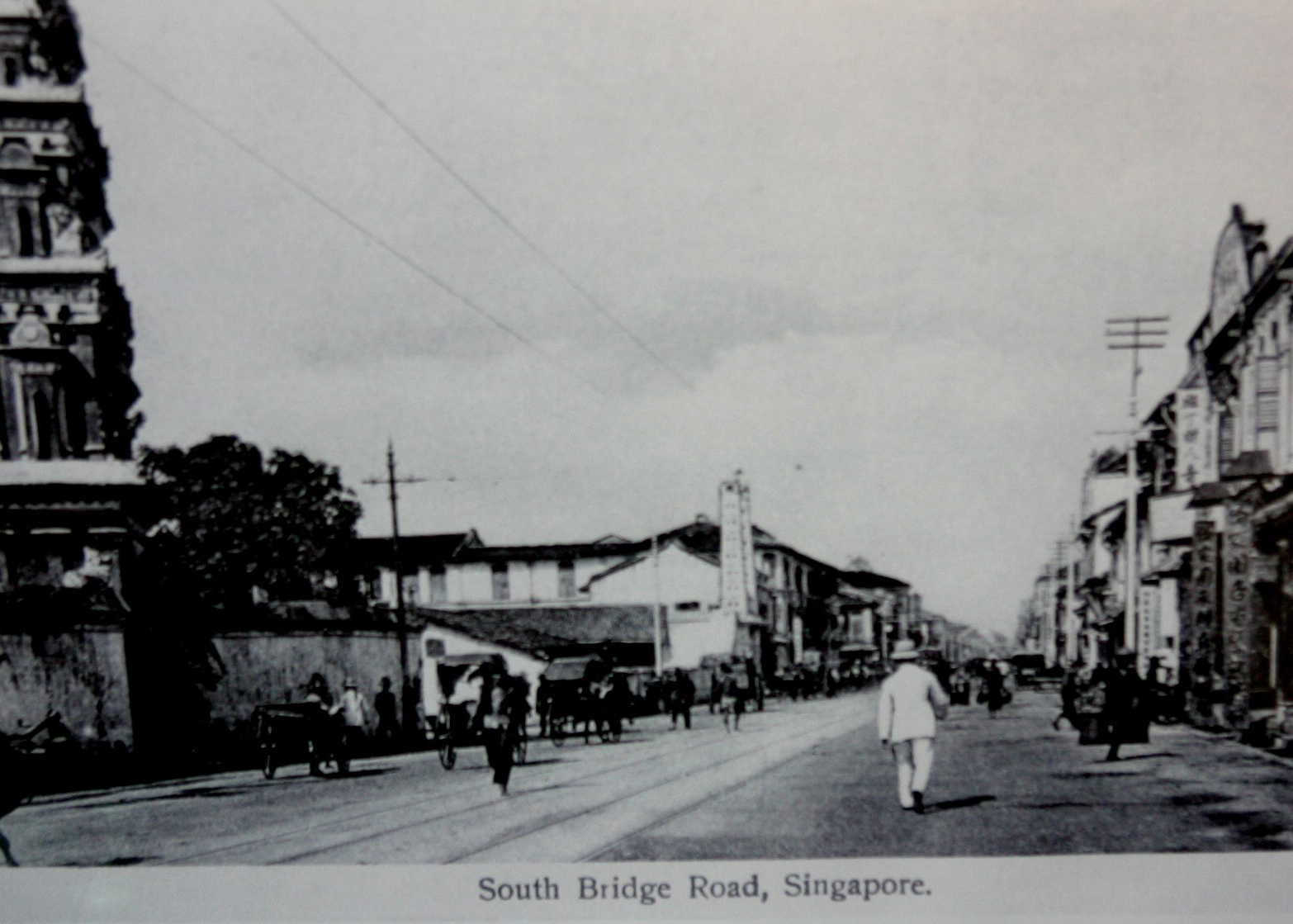

牛车水地区最初指的是桥南路(South Bridge Road)、水车路(Kreta Ayer Road)、新桥路(New Bridge Road)和克罗士街上段(Upper Cross Street)所包围的华族聚居地区。1843年,英殖民地政府将这里的土地出租或出售给民众建立住家和店屋。至今,这里的建筑仍大致保留了原有的面貌。

牛车水汇集了各行各业、苦力间、市集、餐馆、戏院、店屋和妓院,环境复杂又拥挤,是新加坡人口最密集的地区。

来自不同方言群的华人在牛车水设立会馆,协助同乡在新加坡安顿下来。因此,当时许多房屋除了商店,也是货仓、住家和工人宿舍。

这些店屋由不同方言群的工匠所建,反映了福建、潮州、广东等不同地区的建筑特色。不同方言群的华人也分布在牛车水不同地区:

福建人

厦门街(Amoy Street)、中国街(China Street,俗称赌间口)、直落亚逸街(Telok Ayer Street)、福建街(Hokien Street,俗称福建马车街)

潮州人

驳船码头(Boat Quay,俗称溪墘或十八间)、北干拿路、南干拿路(North and South Canal Roads。南干拿路俗称山仔顶)、马真路(Merchant Road,俗称同济医院前)、嘉宾达街(Carpenter Street,俗称戏馆街)、纽马吉路(New Market Road,俗称奉教街)、沙球朥路上段(Upper Circular Road,俗称潮州马车街)

广东人

水车路(Kreta Ayer Road)、邓波街(Temple Street,俗称戏院后街)、 宝塔街(Pagoda Street,俗称广合源街)、摩士街(Mosque Street)、硕莪街(Sago Street,俗称庙仔街)、硕莪巷(Sago Lane)

客家人

珍珠街上段(Upper Chin Chew Street,俗称豆腐街)、南京街上段(Upper Nankin Street,俗称松柏街) 、克罗士街上段(Upper Cross Street,俗称海山街)

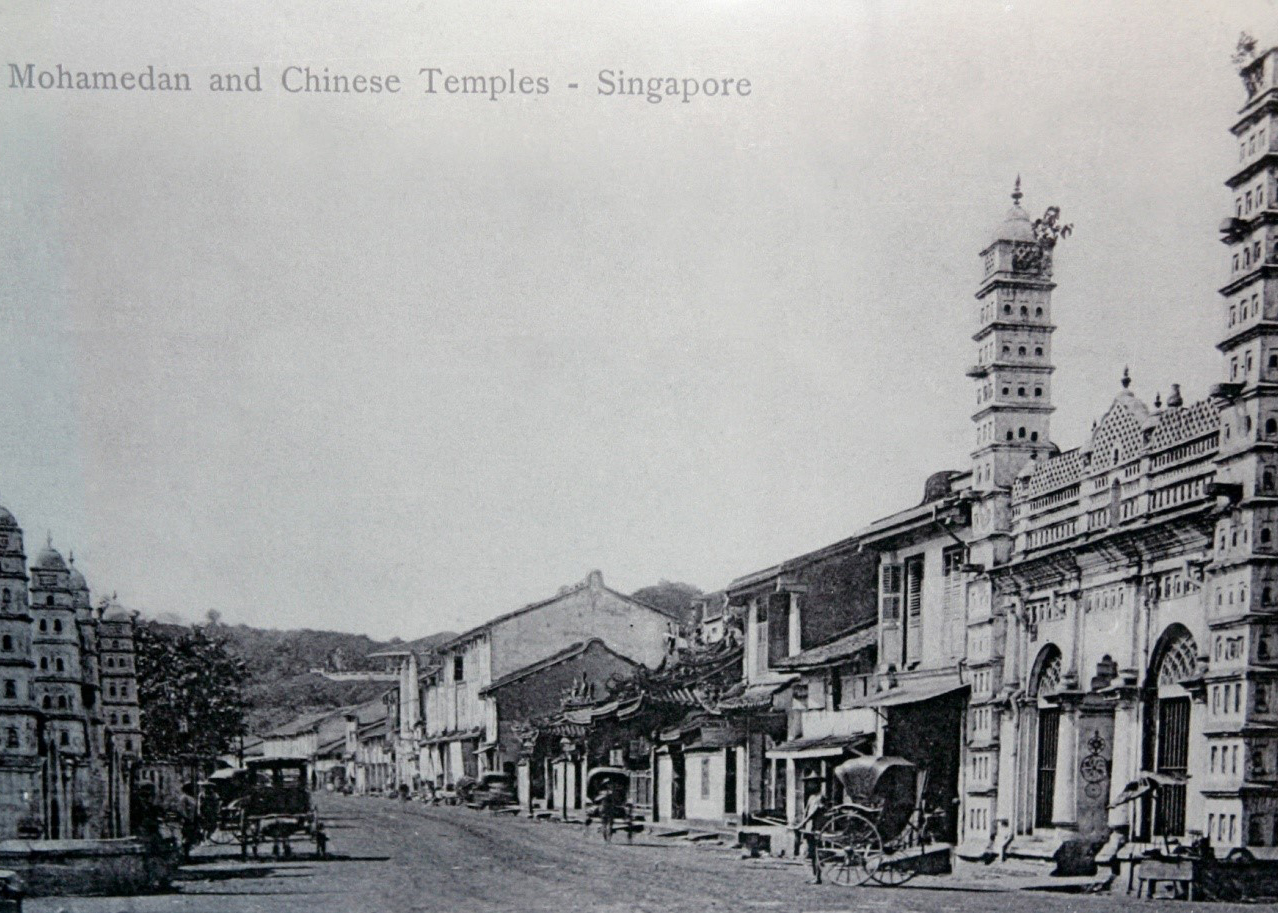

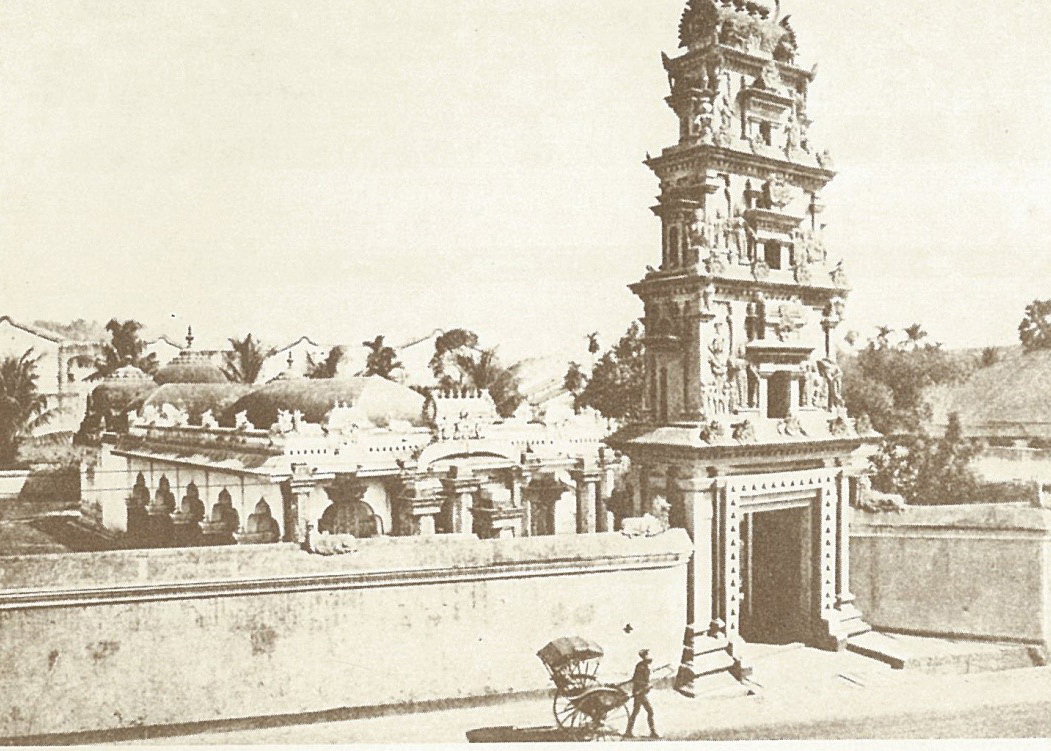

各个方言群也以各自的庙宇为活动中心。

福建人

直落亚逸街的天福宫(1839年建立) 福建街上段的清元真君庙(1849年建立,原址为长泰会馆)

潮州人

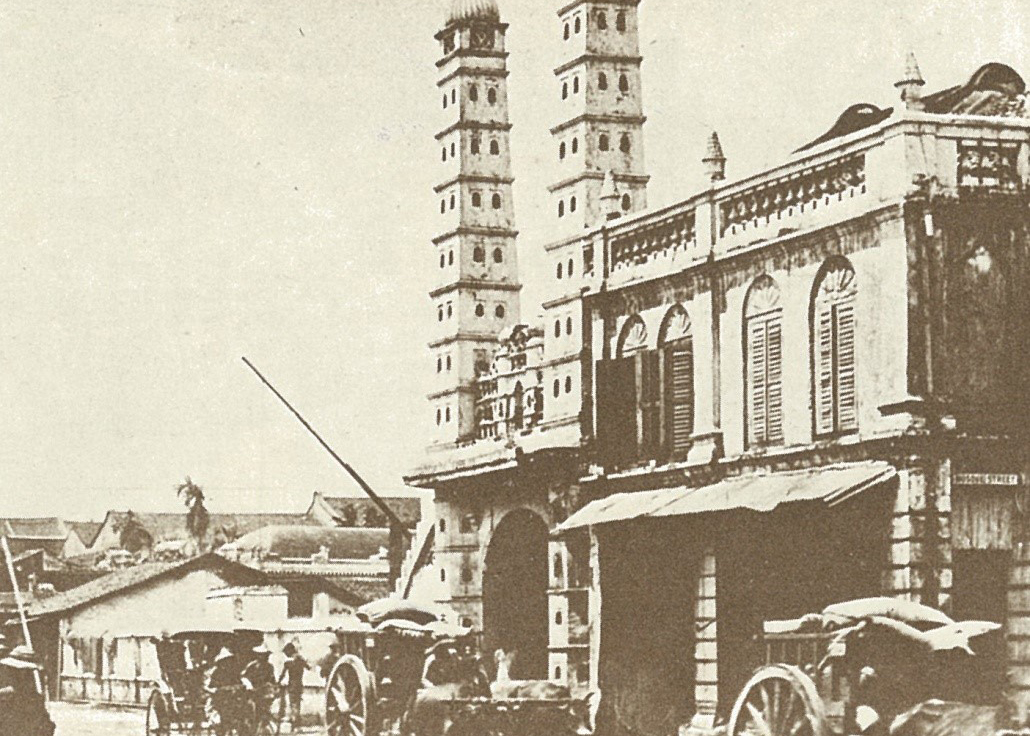

菲立街(Philip Street,俗称老爷宫)的粤海清庙(1820年建立)

广东人

直落亚逸街的福德祠(约1824年建立)

金门人

史密斯街(Smith Street)的浯江孚济庙(1876年建立)

这些方言群也成立了各自的宗乡会馆:

福建人

福建会馆(1860年)

潮州人

义安公司(1845年)

广东人

宁阳会馆(1822年)

客家人

应和会馆(1823年)

这些会馆也在牛车水一带设立了学校:

福建人

爱同学校(1912年),崇福女校(1915年)

广东人

养正学校(1905年)

1880年,人力车是当时主要的交通工具,许多新客都是人力车夫。

公元19世纪末,人力车需要与其他许多交通工具竞争:牛车、马车、有轨蒸汽车(1886年)和有轨电车(1905年)。

到了1920年代,公路上出现了公共巴士(1929年)、无轨电车(1929年)、蚊式巴士(1929年)、私家汽车和卡车。

除了华人,牛车水也有其他种族居住。克罗士街上段曾有一个小型印度人社区和商业区,并设有一所印度学校。

桥南路的这一段非常有特色,可说是新加坡多元种族多元宗教文化的缩影。这里有马里安曼兴都庙(建于1827年)、詹美回教堂(建于1830年)、花菲卫理教堂以及新加坡佛牙寺龙华院(建于2007年)。

今天,牛车水是新加坡传统华族文化、艺术及工艺的中心,也依然是新加坡华人的活动中心。农历新年更是牛车水最为热闹的日子。新年期间,这里总是人头攒动,挤满了来自新加坡各个角落的华人。大家来这里购买年货,并且参与各式各样的迎春庆祝活动。

参考书目

- Chinatown, an album of a Singapore community, Times Books International, Archives and Oral History Department, 1983, ISBN 9971 65 117 3

- Kreta Ayer, Faces and Voices, Kreta Ayer Citizens’ Consultative Committee, 1993, ISBN 981-3002-73-5

- Tanjong Pagar, Singapore’s Cradle of Development, Tanjong Pagar Constituency, Landmark Books, 1989, ISBN 981-3002-27-1

- Singapore, A Pictorial History 1819 – 2000, Gretchen Liu, National Heritage Board & Editions Didier Millet, 1999, ISBN 13 978-981-3018-81-5, pages 136 – 145, 210 – 211

- Singapore, A Biography, Mark Ravinder Frost & Yu-Mei Balasingamchow, Editions Didier Millet & National Museum of Singapore, 2009, ISBN 978-981-4217-62-0, pages 149 – 175

- A History of Modern Singapore 1819 – 2005, C. M. Turnbull, NUS Press, National University of Singapore, 2009, ISBN 978-9971-69-343-5

- Chinatown, Rhythm & Blues, Khong Swee Lin & Carl-Bernd Kaehlig, Times Media Pte Ltd, 2001, ISBN 981-232-094-6

- A Journey Through Singapore, Travellers’ impressions of time gone by, Reena Singh, Landmark Books, 1995, ISBN 981-3002-97-2